最后编辑于2024年11月10日

前言

嵌入式的第四次实验是编译一个虚拟字符驱动模块,我在学校电脑上可以编译成适合x86架构的版本,但是编译成开发板上的arm架构的就不行。

后来在自己的电脑上尝试了一下,在一些参考资料的帮助下,最终完成既定目标。现在记录一下。

虚拟机平台VBox,Ubuntu22.04。

配置编译环境

将资料里面的开发板linux源码\FriendlyARM-2440-DVD\Linux\linux-2.6.32.2-mini2440-20150709.tgz解压到虚拟机。

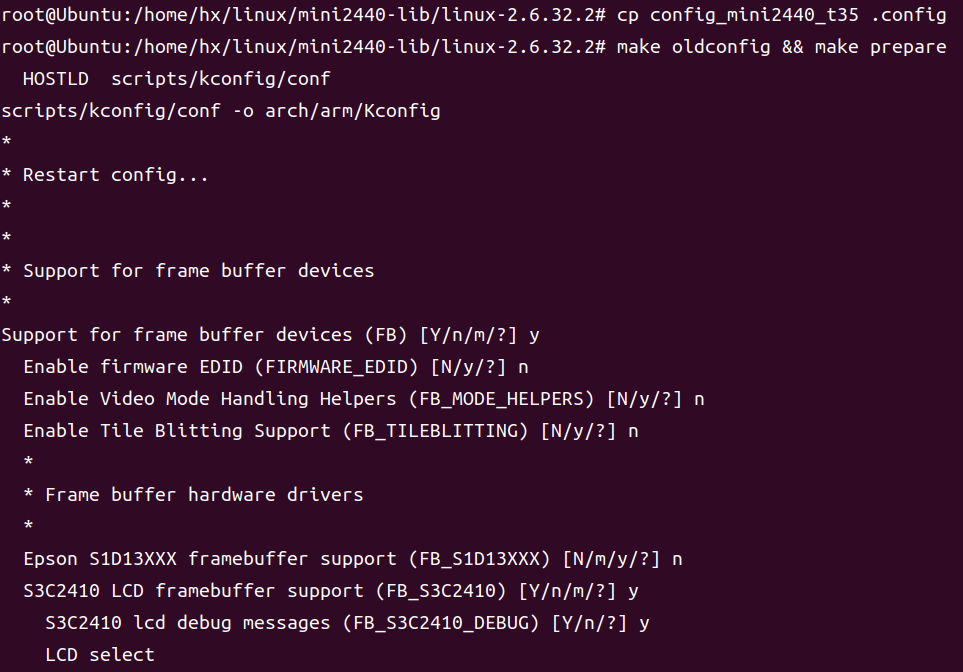

然后在解压目录下,将mini2440_config_t35复制为.config:

cp mini2440_config_t35 .config

然后执行下面的命令:

make oldconfig && make prepare

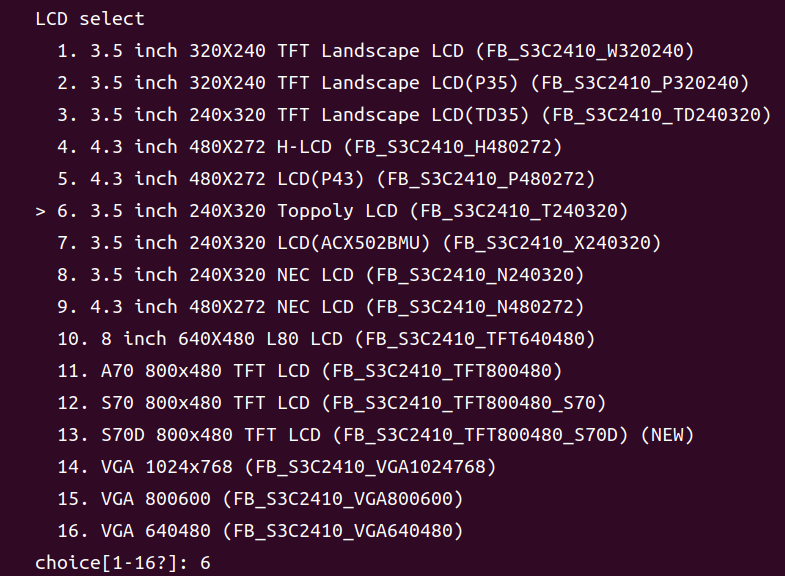

LCD就选择6. 3.5 inch 240X230 Toppoly LCD (FB_S3C2410_T240320)。

执行过程中如果出现有关arm-linux-gcc的报错,就去检测一下arm-linux-gcc -v有没有输出,没有就配置一下。

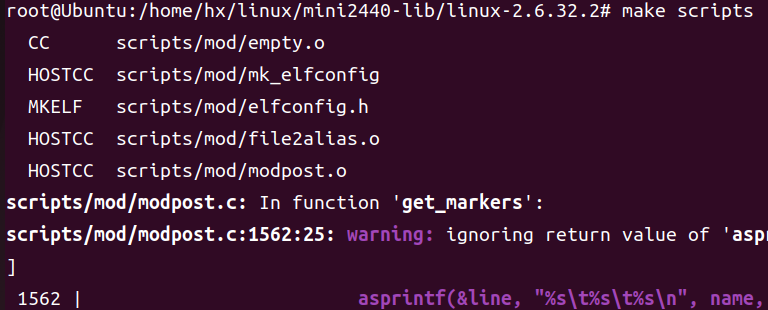

执行完成之后,再输入以下命令(这里有些报错是没问题的,只要都是warning就行):

make scripts

执行完成就配置好了编译环境。

解释

mini2440_config_t35就是适合开发板屏幕的那个config文件,其实里面的mini2440_config_文件内容都相差不大,只有屏幕相关部分有差别。

将其复制为.config文件是为了设置内核配置信息,确保编译环境与开发板的实际情况相匹配。(其实这段话我是问AI的,我也不是很懂)

make oldconfig是为了查看是否有新的配置信息要处理,这里感觉没有什么用,但是网上都做了这个😋。

make prepare是为了准备之后编译要用到的文件和符号链接,以及处理一些依赖关系,以确保所需的工具和资源都已准备好。

make scripts是为了编译一些之后编译要用到的脚本文件。

更改驱动源码

原来的源码chrdevbase.c有些问题,头文件的引用并不对,需要改成下面的:

#include <linux/kernel.h>

#include <linux/fs.h>

#include <linux/init.h>

#include <linux/module.h>

#include <linux/uaccess.h>

这里的引用我是复制老师发的那篇CSDN博客的。

更改makefile.txt

这个文件内容也有些问题,改成下面的就行:

KERNELDIR := /home/hx/linux/mini2440-lib/linux-2.6.32.2

ENV:=ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi-

obj-m := chrdevbase.o

all:

$(MAKE) $(ENV) -C $(KERNELDIR) M=$(shell pwd) modules

clean:

$(MAKE) $(ENV) -C $(KERNELDIR) M=$(shell pwd) clean

而且文件名也要改成Makefile,注意一定要大写M开头。

补充

后来发现上面的更改的添加的ENV不是必要的,这个只是用在编译的gcc版本和开发板的不对的时候用的,具体可以看这里。

编译及测试

在驱动源码目录下执行make即可,如果前面没有问题,那就可以看到chrdevbase.ko了。

后续的驱动测试就按参考一进行。

参考

Linux驱动——编译驱动的两种形式(内核目录外、内核目录中)

Linux驱动安装遇到的问题(Kernel configuration is invalid)(Invalid module format)

驱动编译错误 /bin/sh: scripts/mod/modpost

最后修改于 2024-11-10

此篇文章的评论功能已经停用。